불황보다 환율보다도 무서운 ‘오너 건강 리스크’…밖에서 기업들 보는 시선 달라지는 탓 언제나 ‘ TOP SECRET ’

멀쩡하던 회장님들 검찰소환 재판만 받으면 휠체어타고 등장?

병원 · 의사 선정에도 기업마다 ‘룰 아닌 룰’

환자정보 새어나갈까 해외병원 이용 늘어

병 꽁꽁 숨겼던 잡스 사망뒤 한 때 주가 폭락

전립선 암 진단받은 버핏은 건강상태 숨김없이 알려

이건희 삼성그룹 회장의 입원을 계기로 오너의 건강 문제가 재계의 화두로 떠올랐다. 당장은 삼성그룹의 후계경영에서 부터, 넓게는‘ 다른 기업들은 오너의 갑작스러운 병환을 대처할 준비가 되어 있는가’에 대한 질문이 던져지는 상황이다. 대한민국에서 기업 오너의‘ 병환’은 핵심기술의 유출이나 사업장의 대형사고 이상가는 악재일 수 있다. 대규모 투자나 신규사업 진출, 인수 합병 등의 중요한 의사결정이 여전히 오너에 의해 이뤄지고 있기 때문이다. 때문에 오너의 건강문제는 언제나 극비사항이고 통상적인 병원 출입조차 외부에 알려지지 않는 것이 일반적이다. 재계의 부호들과 병원과의 관계를 살펴봤다.

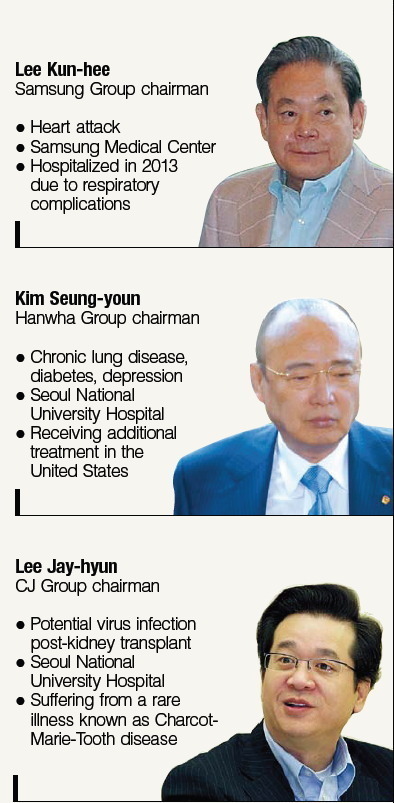

▶검찰ㆍ법정 출두하면 아픈 회장님?=이건희 회장 외에도 최근엔 유독 병원 신세를 지고 있는 회장들이 많다.

이재현 CJ그룹 회장은 최근 재수감 2주만에 서울대 병원에 재입원했다. 신장이식수술후 바이러스 감염 우려가 있어 치료가 필요하다는 의료진의 소견 때문이다. 만성신부전으로 고생해오던 하던 이 회장은 지난해 횡령 배임 혐의로 구속되었으나 상태가 악화되어 구속집행 정지상태에서 부인 김희재씨의 신장을 이식 받은 바 있다. 그는 근육이 퇴화하는 희귀질환인 ‘샤르코-마리-투스병(CMT)’ 도 앓고 있다.

김승연 한화 그룹 회장도 최근까지 서울대 병원에서 치료를 받았었다. 지난해 계열사 부당지원 혐의로 징역을 선고 받고 수감되었다가 당뇨, 만성 폐질환, 우울증 등이 심해져 집행유예를 받고 입원치료를 받았었다. 이후 올 3월 미국에서 치료를 받고 귀국해 자택에서 마무리 치료를 받았으나, 최근 귀국 2주일만에 다시 치료차 미국으로 떠났다.

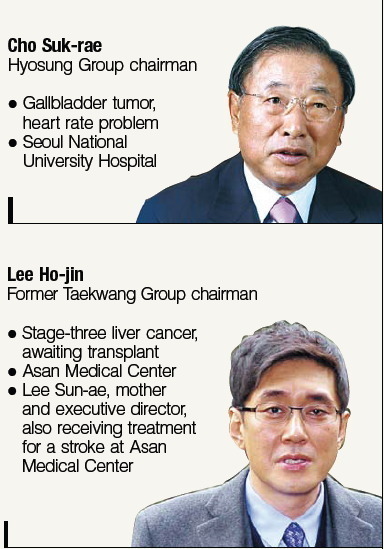

조석래 효성그룹 회장도 몇년새 여러차례 병원 신세를 지고 있다. 2010년 담낭암 수술을 받았고, 올 초에는 전립선암이 발견되어 항암치료를 받기도 했다. 이호진 태광그룹 전 회장은 지난 2011년 간암 3기 판정을 받은 이후 이식수술을 받기 위해 대기중인 상태다.

여느때보다 아픈 회장님이 많은 것은 시국과도 영향이 있다. 이건희 회장 외에 병원 신세를 진 나머지 회장들은 모두 지난 몇년새 불미스러운 일로 검찰과 법원을 드나들거나 형을 산 인물 들이다. 때문에 일부에서는 “멀쩡하던 회장님들이 왜 이시기에 아프냐”고 의혹의 시선을 보낸다. 동정표를 얻기 위한 ‘꾀병’이 아니냐는 의심이다.

하지만 꼭 그렇게 볼 수 많은 없다는 것이 의료계와 재계의 설명이다. 회장들이 ‘갑자기’ 아픈게 아니라, 그간 외부에는 꽁꽁 숨겨왔던 병들이 자연스럽게 드러나게 된다는 이야기다. 회장의 병 자체가 워낙 기밀이다보니 해당 기업의 관계자들도 그제서야 회장의 건강상태를 알게되는 경우도 많다. 한 재계 관계자는 “스트레스나 고민도 많은 자리이다 보니 당연히 지병이 있게 마련인데 긴 수사나 재판ㆍ수감 과정에서 이런 부분이 수면위로 떠오르는 것이 아니겠느냐”라고 말했다.

▶병원ㆍ의사 선정에도 룰=대부분의 건강한 회장들은 평소에 수시로 건강을 체크 받는다. 적어도 연 1~2회씩은 최고 수준의 종합검진을 받지만 주치의나 전문의료지식이 있는 비서진 을 통해 통해 회사나 자택등에서 수시로 검사를 받는 경우도 많다.

회장님들은 당연히 병원에서 VVIP 대접을 받는다. 단순히 비싼 병실에서 비싼 서비스를 이용해서라기 보다는, 그만큼 사회적 영향력이 크기 때문이다. 치료나 수술과정에서 자칫 문제가 발생해 그 사실이 외부에 알려질 경우 그만큼 병원의 입장에서는 평판에 큰 타격일 수 있다. 시중 대형병원 관계자는 “(재벌 회장들의 경우) 당연히 병원장 차원에서 신경을 쓴다고 보면 된다”고 설명한다.

병원 선정에도 룰아닌 룰이 있다. ‘삼성가’는 당연히 삼성병원을, 현대차 그룹ㆍ현대중공업 등의 현대가는 아산병원을 주로 이용하고 LG그룹은 서울대 병원을 찾는다.

그렇다고 범 삼성가가 모두 삼성병원을 이용하거나 범 현대가가 모두 아산병원을 이용하지는 않는다. 오히려 반대다. 회장이나 회장 일가의 건강문제가 자칫 친척들이나 경쟁기업에게 흘러들어가 ‘악용’될 여지가 있기 때문이다. 환자의 정보가 기밀사항으로 관리된다고는 하나 단 1%라도 세어나갈 가능성이 있다면 이를 피하기 위해서다.

실제로 상속이나 경영권 문제로 친척간 분란이 있었던 그룹들은 경우 같은 병원을 이용하지 않는 경우가 많다. 예컨데 범 현대가방계 그룹들의 경우 회장이나 후계자등 핵심 경영진들이 의외로 아산병원을 이용하지 않는 경우가 많다.

진료나 치료, 수술 역시 아무 의사에게나 맡기지 않는다. 특히 경영권을 물려받을 후계자들의 담당의사는 여러가지 검증을 통해 ‘더더욱 까다롭게’ 결정된다. 60대 이상의 노년층 회장들과는 달리 40대 전후의 젊은 후계자들에겐 병원에 드나든 다는 사실 자체가 세어나갈 경우 근거없는 루머로 퍼질 우려가 있기 때문이다. 실력못지 않게 여러모로 신뢰 할 수 있을만한 의사들이 선택된다는 설명이다. 오너가의 딸들이나 부인들을 담당하는 산부인과 의사 역시 마찬가지다.

최근들어서는 이러한 위험들을 피해 아예 미국이나 가까운 싱가포르, 일본 등에 거점 병원을 두고 이용하는 재벌도 늘어나는 추세다. 해외 유명 사립 병원의 경우 신분을 숨기는 것이 상대적으로 용이한데다 배타적인 환경에서 국내보다 훨씬 호화롭고 편안한 진료 및 치료가 가능해 해외 유학파 출신의 젊은 후계자들은 해외 병원을 이용하는 사례가 늘고 있다는 전언이다.

▶ 회장님 건강 문제 어떻게 알릴 것인가 … ‘버핏형’ 혹은 ‘잡스형’=회장님의 건강문제는 우리나라 뿐 아니라 미국이나 유럽 등에서도 화두다.

특히 미국은 소유와 경영이 분리되어 있는 만큼 ‘오너’의 건강 못지않게 현재 회사를 진두지휘하고 있는 ‘전문경영인’의 건강이 주요포인트다. 회사가 CEO의 건강 문제를 사회, 시장과 어떻게 커뮤니케이션 하느냐도 그 기업의 리스크 대응 능력의 일부로 평가되는 추세다.

이같은 흐름은 애플의 스티브 잡스가 사망하면서 더욱 강화되는 추세다. 잡스는 시대의 혁신가로 세상에 이름을 남겼지만 자신의 건강과 관련한 커뮤니케이션에서 만큼은 시장과 언론에게 거의 빵점을 받았다.

잡스는 2003년 그가 취장암 수술을 받은 후부터 여러차례 건강이상설에 시달려 왔다. 하지만 한 번도 자신의 상태를 재대로 외부에 알린 적이 없었다. 2009에는 건강문제에 의혹을 제기하는 언론과 임직원에 과로에 따른 영양 불균형 문제라고 둘러되었으나 이후 불과 일주일만에 건강이상으로 의료적인 치료가 필요하다고 밝혀 주가를 폭락 시키는 원인이 되기도 했다.

반면 세계적 투자가인 워렌 버핏은 잡스와 반대로 모범 사례로 꼽힌다. 그는 지난 2012년 4월 자신이 전립선 암진단을 받았다는 사실을 아예 투자자들에게 서한을 통해 알렸다. 정확한 몸상태, 향후 투자 계획과 함께 “내 건강에 변화가 생긴다면 주주들에게 즉각적으로 이를 알릴 것”이라는 문장도 덧붙였다. 병이 위중하지 않았기 때문이기도 하지만, 팔순 투자가의 이러한 자신감과 열린 태도가 투자자들로부터 흔들리지 않는 신뢰를 끌어내게 했다는게 당시 전문가들의 평이었다. 그는 이후 완치되어 활발히 투자가로써의 역할을 지속하고 있다. 올해로 여든 세살이 되었지만, 아직 시장에서 그의 건강을 의심하는 분위기는 없다.

<관련 영문 기사>

Living with a secret

The health issues of company owners have recently, taken precedence above all else in the corporate world following the recent hospitalization of Samsung Group chairman Lee Kun-hee.

From questions regarding who will succeed the Samsung chairman to whether or not other corporations are any better prepared for similar incidents, the corporate sector is astir with gossip.

The company, on the other hand, adamantly denied that Lee was in critical condition, issuing statements that he is on the mend.

The illness of a South Korean corporate leader, or of any major company owner for that matter, is equally ― if not more ― unfavorable and detrimental to the company as a leak of its core technologies or mishaps at its workplace.

This is primarily because in most cases, crucial business decisions, such as large-scale investments, a launch of a new business project or an M&A, are still almost always made by the owner if the founding family still presides over the firm.

Due to such reasons, the health problems of a corporate owner are always a closely guarded secret, meaning a visit to the hospital for the most trifling illness or injury is fiercely put under wraps.

Court appearances, a trigger for sickness?

Besides Lee Kun-hee, a number of chairmen seem to have been under hospital care recently.

CJ Group chairman Lee Jay-hyun, for instance, checked into Seoul National University Hospital again ― just two weeks after being reconfined ― on concerns of a potential viral infection following his recent kidney operation.

Having long suffered from chronic renal failure, Lee’s conditions deteriorated in 2013 when he was charged with embezzlement and malpractice and had to receive a kidney transplant from his wife during his suspension of execution.

He suffers from a rare degenerative muscle disorder known as Charcot-Marie-Tooth disease.

Hanwha Group chairman Kim Seung-youn was also receiving treatment at SNU Hospital until recently.

While he was sentenced to jail for illegal subsidization in 2013, his diabetes, chronic lung disease and depression worsened and he had to be hospitalized during his stay of execution.

Afterwards, he received further care in the United States in March, then returned to wrap up his treatment at his home, only to leave again for the United States for additional treatment two weeks later.

Hyosung Group chairman Cho Suk-rae also frequented the hospital during the past few years.

He underwent an operation for gallbladder cancer in 2010 and received chemotherapy for prostate cancer early this year.

Meanwhile, former Taekwang Group chairman Lee Ho-jin was diagnosed with stage-three liver cancer in 2011 and is currently awaiting a transplant.

Yet the convenient timing with which the illnesses of these chairmen were revealed inevitably raised suspicions among the public.

Besides Lee Kun-hee, many of these corporate figures have given the impression that they quite abruptly developed major health concerns at times when they were surrounded by corporate scandals and prosecution.

As such, some have raised the question of whether or not they may have feigned illnesses to provoke compassion and pity.

But experts in the medical and business fields explain that this is not necessarily the case.

They say that the chairmen did not “suddenly” become ill, but that their long-undisclosed illnesses merely surfaced.

Because a chairman’s health problems are often dealt with in confidentiality, it is not uncommon for even company officials to find out about them with the rest of the world.

“The post of chairman is one that demands a great deal of stress and worry, and these factors can more often than not lead to some form of chronic illness,” said one industry affiliate.

“Long hours of investigations, trials and imprisonment can easily reveal even the best-kept secrets.”

Guidelines for selecting hospitals and doctors

Corporate leaders who keep a close watch on their health receive regular check-ups at the hospital, up to at least once or twice a year, but also at their homes or offices through family doctors or secretarial staff who have a medical background.

At hospitals, they are indeed treated as VIPs, not simply because they spend a considerable amount of money on private wards and expensive services, but also due to their societal status and influence.

If a treatment or surgical operation goes south and such results become exposed to the public, it can have a tremendous impact on the hospital’s reputation.

“In the case of such high-profile patients, it would be appropriate to say that they are under special care of the director of the hospital,” said an official from a renowned hospital.

Likewise, there are unspoken rules in choosing a hospital to attend.

The Samsung family unsurprisingly prioritizes Samsung Medical Center, while Hyundai Group is known to prefer Asan Medical Center and LG Group to opt for SNU Hospital.

Yet it is not accurate to claim that all affiliated with Samsung visit Samsung Medical Center and all from the Hyundai family go to Asan Medical Center. In fact, at times it is the complete opposite due to the fact that a chairman’s health problems can be abused by a rival company or even his or her relatives.

In reality, there are many occasions when using the same hospital is avoided, especially for corporate groups that have had management-related conflicts between relatives, such as Hyundai.

Medical treatments and surgeries, too, are not assigned to just any doctor.

The process is especially intricate for those who are expected to inherit management rights because, unlike the much older owners in their 60s, hospital visits by successors who are only in their 40s can lead to false rumors that can prove quite damaging to the company.

It follows that there is also a trend among chaebols of opting for medical care overseas ― such as in the United States, Singapore or Japan ― where they may enjoy more privacy, comfort and confidentiality.

Announcing the chairman’s health issues: ‘Buffett’ or ‘Jobs’

A chairman’s health problems are considered a hot topic not only in Korea, but also in the United States and Europe.

In places where ownership and management rights are often divided, such as in the United States, the health of a company’s managing director can be just as significant as its owner’s.

How well a company communicates to the public about the chief executive’s health issues is evaluated as a part of its capacity to cope with risks.

Such was seen through the passing of Apple chairman Steve Jobs.

Although Jobs is remembered as a true innovator, his way of communicating with the public about his health drew much criticism from the media and the market.

Even though rumors about his health concerns tailed him ever since his pancreatic cancer operation in 2003, not once did Jobs openly state his conditions, until he abruptly revealed in 2009 that he needed medical treatment, causing stock prices to plunge.

Warren Buffett, on the other hand, is said to be displaying a model example for communicating his state of health.

In April 2012, he wrote a letter to his investors explaining that he had been diagnosed with prostate cancer.

In the letter he included precise information about his health condition and investment plans, and an assurance that shareholders would be notified immediately if his health were to deteriorate further.

Although he was most likely able to handle it in such a manner because it was not a severe or critical condition, experts say that his confidence and open-mindedness were able to stir faith among investors.

Buffett, who is now has fully recovered and continues to be a prominent investor.

By The Korea Herald Special Investigative Team

― Hong Seung-wan, Sung Yeon-jin, Do Hyun-jung, Bae Ji-sook, Kim Joo-hyun

![[Herald Interview] 'Trump will use tariffs as first line of defense for American manufacturing'](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=644&simg=/content/image/2024/11/26/20241126050017_0.jpg)

![[Health and care] Getting cancer young: Why cancer isn’t just an older person’s battle](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=644&simg=/content/image/2024/11/26/20241126050043_0.jpg)